Nogent-sur-Marne : y a-t-il un pilote aux commandes de la voirie ?

La situation du vélo à Nogent-sur-Marne se dégrade depuis un an. Le plan vélo n’avance pas, la ville favorise le trafic de transit et le VIF est possiblement en danger.

La situation du vélo à Nogent-sur-Marne se dégrade depuis un an. Le plan vélo n’avance pas, la ville favorise le trafic de transit et le VIF est possiblement en danger.

La première réunion publique sur la ligne V8 du réseau vélo VIF se tiendra à Fontenay-aux-Roses le 24 avril à 19h, salle Sainte-Barbe au 10, place du Château Sainte-Barbe. Le

Nous vous invitons à découvrir notre proposition pour que l’axe principal du Vésinet soit, demain, un lieu agréable pour tous les usagers !

Pour le comité de pilotage du RER vélo, la Région Île-de-France est venue avec une surprise : le réseau change de nom

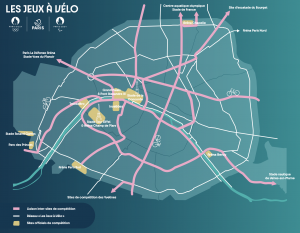

Après les coronapistes, bienvenue aux Olympistes !

Les pistes cyclables existent… en nombre et en qualité insuffisants.